ハンター×ハンターに登場するクラピカ理論は、ハンター試験の迷路シーンで右を選ぶ場面から生まれた心理的な分析が話題のきっかけとなっています。クラピカ理論がなぜここまで注目されるのか、その元ネタや本当の狙いについても検証する声が増えてきました。クラピカ理論は単なる迷路の選択にとどまらず、クラピカの念能力や指の能力、そしてハンター試験全体の頭脳戦の中でも随所に応用されています。

ネット文化ではキヨがクラピカ理論を実況で取り上げたことが拡散のきっかけとなり、なんjなどの掲示板やSNSでも多くの議論やネタが誕生しています。クラピカ理論とじゃんけんの心理や、マクレガーのx理論y理論、クララ先生のドライバー理論との比較も注目されています。クラピカが強すぎと話題になる背景には、セリフや一人称の使い方、念能力の多様性も影響しています。

さらに、クラピカ理論の本当の意味や論文・心理学的な根拠に迫る研究も多く、現実社会でどのように応用できるかを深掘りする流れが広がっています。なぜクラピカ理論がここまで人々の興味を引きつけるのか、原作からネット、日常生活まで幅広い角度で解説していきます。

クラピカ理論の元ネタとハンター試験の名場面を深掘り

- 右を選んだ理由と迷路シーンの真実

- キヨによる実況とネットでの広がり

- クラピカの名セリフと印象的な言葉

- 一人称の使い方とキャラ性の魅力

- クラピカが強すぎると言われる理由

- クララ先生のドライバー理論との比較

右を選んだ理由と迷路シーンの真実

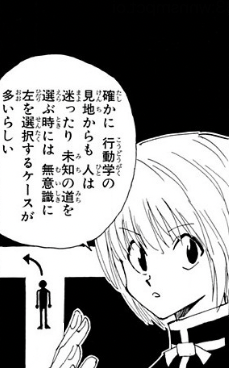

ハンター×ハンターのハンター試験編に登場するクラピカ理論は、物語の分岐点で右か左かを選ぶ場面から生まれた有名なエピソードです。このシーンでは、トリックタワーの迷路で進むべき道を多数決で決めることになり、レオリオが「普通こういう時は左だろ」と主張します。しかしクラピカは、行動学の観点から「人は迷ったり未知の道を選ぶ時、無意識に左を選択することが多い」と冷静に分析し、その心理を逆手に取って右を選ぶよう提案しました。この発想が、クラピカ理論の原点として語り継がれています。

この行動には心理学的な裏付けがあるとされ、実際に「左回りの法則」や「左側パラダイスの法則」など、無意識に左側を選びやすい傾向がさまざまな領域で観察されています。例えばスーパーマーケットの動線や陸上トラックなど、左回りが採用されている場面は日常にも多く見られます。さらに、何も目印がない砂漠で人が真っ直ぐ歩いているつもりでも、徐々に左に曲がって円を描いてしまうという現象も知られています。こうした例は、世界的に右利きの人が多いことや、脳の働きなども関連しているという指摘もあります。

ハンター試験の迷路シーンでは、クラピカが「仕掛け人も人の左を選びやすい心理を利用している可能性が高い」と論理的に推理し、実際に右のルートを選んで正解へと導きます。ただし、これは必ずしも常に正解となるわけではなく、仕掛け人がこうした心理法則を知っている場合に有効な読み筋だとされています。自然物やランダムな状況では、右と左の選択確率は五分五分に近くなります。とはいえ、このエピソードが示すのは「人間の無意識下の行動傾向を読み取ることの重要性」と「多数派心理や常識への疑いを持つ視点」の大切さです。

また、迷路シーンでは多数決で道を決める方法そのものにも問題点が指摘されています。作中でトンパが「多数決は少数派を抹殺する制度」だと語る場面があり、これによってグループ内の対立や不満が生まれやすくなるという現実的な指摘が加えられています。このように、クラピカ理論は単なるマンガの小ネタにとどまらず、集団意思決定や行動心理学、さらにはリスクマネジメントにも応用できる知見として、多くの読者の記憶に残っています。

一方で、この理論がどこまで現実の心理学で立証されているかについては議論がありますが、少なくとも一部の行動心理学者によると「分岐点や選択肢が複数ある場合、人は70%以上の確率で左側を選ぶ」といったデータも存在します。まとめると、クラピカ理論はハンター×ハンターというフィクションの枠を超えて、人間の行動傾向や思考パターン、そして集団心理を考える上で多くの示唆を与える存在になっていると言えるでしょう。

キヨによる実況とネットでの広がり

クラピカ理論がネット上で広く知られるようになった背景には、人気ゲーム実況者キヨの存在が大きく関わっています。YouTubeやニコニコ動画で配信されているキヨの実況動画では、迷路や分岐が登場するたびに「クラピカ理論で右を選ぶ」といったフレーズが頻繁に使われ、視聴者からも共感やリアクションが多数寄せられました。この流れは、もともと原作の知識がなかった層にもクラピカ理論が浸透するきっかけとなり、SNSを中心に「日常でもつい右を選んでしまう」「クラピカ理論を信じてゲームを進めてみた」といった話題が続出しています。

キヨによる実況でのネタ化が加速したことで、クラピカ理論は単なるマンガ内の心理描写から、ネットスラングやユーモアの一種として扱われるようになりました。特にゲーム実況という形で、多くの視聴者が一緒にリアルタイムで体験することで、「みんなで同じ理論を楽しむ」「あえて裏をかいて右を選ぶ」という文化が自然に広がっていきました。また、実況動画のコメント欄やX(旧Twitter)でも「クラピカ理論信じて右に行ったら罠だった」「左を選ぶと安心する気持ちがわかる」など、エンタメと心理学が交差する話題で盛り上がりを見せています。

ネット上ではキヨ以外の実況者や配信者も、この理論をあえてネタとして使い、分岐点で「ここはクラピカ理論で右だろう」とコメントし合う文化が形成されています。また、まとめサイトや掲示板、さらにはなんjと呼ばれる匿名掲示板でも、クラピカ理論の由来や正しさをめぐる考察や雑談が盛んに行われています。こうしたネットコミュニティでの議論をきっかけに、心理学的な背景や行動パターンに関心を持つ人も増え、日常の選択やゲームプレイ、雑談の中でも気軽に引用されるまでになりました。

このように、クラピカ理論は原作だけでなく、ネットカルチャーや実況文化と結びつくことで、多くの人に親しまれる知識・ネタとなっています。その広がりの背景には、シンプルかつ汎用性の高い理屈であること、そして「裏をかく」という駆け引きの面白さが現代のネット世代の感性と合致した点があると言えるでしょう。今後も実況文化やSNSを通じて、クラピカ理論がさらにさまざまな形で引用され続ける可能性は高いです。

クラピカの名セリフと印象的な言葉

クラピカのセリフは、ハンター×ハンターという作品を象徴するだけでなく、読者やファンの心に強く残るものが多い。物語の各場面で語られる言葉には、復讐に生きる者の覚悟や仲間を想う優しさ、冷静な頭脳と感情の狭間で揺れる人間らしさなどが複雑に織り交ぜられている。そのため、彼の発言は単なる台詞にとどまらず、心理描写や行動原理のヒントとしても機能している。

クラピカの名セリフの中でも特に多く引用されるものに「死は全く怖くない。一番恐れるのはこの怒りがやがて風化してしまわないかということだ」がある。この言葉は、幻影旅団に一族を殺された過去から、復讐を生きる意味とするクラピカの決意を表している。単なる強がりや復讐心の発露ではなく、怒りという感情を絶やすまいとする執念がストレートに伝わるセリフだとされている。また、「信じない。この眼で確かめるまで」や「コレクターは常に2つのモノを欲している。一つはより珍しく貴重なアイテム、もう一つは自分の収集成果を自慢できる理解者」といったフレーズも、物語全体においてキャラクターの信念や価値観を表現するものとして繰り返し語られる。

彼のセリフには、作中の状況や相手への鋭い洞察、時に皮肉や警告を含んだものも多い。たとえば、「品性は金で買えないよレオリオ」や「だます方が悪いに決まっている」、「褒美は逆効果だな。功名心が先行して組織同士が連携プレイをしなくなる」といった発言には、物事の本質や裏側を見抜く力が現れている。さらに、極限状態で仲間に対して投げかける「極限の精神状態で2択を迫られてなお、それをぶち壊す発想が出来る…そこがお前のすごいところだ」などは、単に状況を分析するだけでなく、他者への尊敬や評価も織り交ぜている。

このようなセリフの多くは、クラピカの知識量や論理的思考、冷静さ、さらには復讐を誓った悲しみや怒りといった複雑な感情が結びついて生まれている。特に、敵対者に対して「クズめ、死で償え」や「ここから先は慎重に言葉を選べ」といった鋭い言葉を発する場面は、読者にも強い緊張感や共感を与えるきっかけになっている。

また、クラピカのセリフは物語の状況説明やテーマ提示の役割も果たしている。例えば、念能力やハンターの世界観を説明する際の「人にかける念があるのだから、逆にはずす念も存在すると考えるのは至極自然な発想だと思うが?」などは、読者にも新しい視点を提供するものとなっている。こうした多様なセリフが、キャラクターの人間的な深みやストーリーの奥行きを支えている。

クラピカの代表的なセリフや場面は下表の通り。

| セリフの内容 | 登場場面・背景 |

|---|---|

| 死は全く怖くない。一番恐れるのはこの怒りがやがて風化してしまわないかということだ | ハンター試験編:復讐の理由と覚悟が語られる |

| 信じない。この眼で確かめるまで | ヨークシン編:仲間の死や情報の真偽を自分の目で確かめたい心情 |

| 品性は金で買えないよレオリオ | ハンター試験編:レオリオの金銭への価値観に対するコメント |

| コレクターは常に2つのモノを欲している | ヨークシン編:コレクターの心理を語るセリフ |

| だます方が悪いに決まっている | ハンター試験編:プレート争奪戦でのモラルの問題 |

| ここから先は慎重に言葉を選べ | 王位継承戦編:仲間や敵との対話での警告 |

このように、クラピカの名セリフや印象的な言葉は物語を象徴するだけでなく、行動や心理の奥深さ、時代を超えて響く普遍的なメッセージとして、多くのファンから高く評価され続けている。

一人称の使い方とキャラ性の魅力

クラピカは、ハンター×ハンターの中でもその一人称の使い方や言葉遣いが特徴的なキャラクターとして知られている。一人称として「私」を用いることが多く、その語調や表現には、頭脳明晰で理知的、かつ冷静沈着な性格がよく表れている。時には男性的な強さや芯の通った印象を与える一方で、繊細さや品位も感じさせる語り口が、多くのファンから支持を集めてきた。

クラピカが「私」を使う理由には、彼の生い立ちや民族的な背景、また物語上で置かれた状況が大きく影響していると考えられる。クルタ族の生き残りとして幼少期から厳しい環境で育ち、復讐や仲間の救済といった使命感に突き動かされてきたことから、感情を抑え冷静であろうとする意思が一人称や言葉選びにも反映されている。ゴンやレオリオのようにカジュアルな一人称や話し方ではなく、常に一定の距離感や礼節を保って会話する点が、彼のキャラ性を際立たせている。

一人称「私」を使うクラピカは、作中でしばしば中立的、あるいは調停役としての役割も担っている。論理的に物事を整理し、感情や偏見で流されることなく状況判断を下す姿勢は、他の登場人物と一線を画すポイントとなっている。また、時に厳しい忠告や指摘をためらわない一方で、必要に応じて共感や思いやりの気持ちも示すことがあり、そのバランス感覚が読者にも好意的に受け止められている。

一人称や語り口から読み取れるクラピカの特徴は、性別を超えた中性的なイメージや、他者から「女性なのでは」と誤解されやすい外見も相まって、多面的なキャラクター性を形成している。原作者の冨樫義博も幽遊白書の蔵馬の系譜としてクラピカを描いているとの指摘もあり、両者に共通する「優雅で理知的だが内面には強い情熱を秘めている」というキャラクター造形は、多くのファンの間で話題となっている。

また、クラピカの話し方や一人称が作品世界の緊張感やリアリティを高めている点も注目に値する。たとえば、王位継承戦編などシリアスな場面では、無駄な感情表現を排し、短い言葉や端的なセリフで状況を伝えることで、物語全体のテンポや緊張感を引き締めている。一方で、仲間との日常会話やリラックスした場面では、柔らかさやユーモアを交えるなど、状況によって微妙に語調を変化させている点も魅力の一つといえる。

クラピカの一人称や言葉遣いに表れるキャラクターの魅力を整理すると、以下のような特徴が挙げられる。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 一人称「私」の使用 | 論理的、冷静、中立的な立ち位置を象徴 |

| 礼節ある語り口 | 仲間や敵に対しても一定の距離感と尊重をもって接する |

| 中性的なイメージ | 性別を問わず支持されやすいキャラクター造形 |

| 場面による語調の使い分け | 緊張感のある場面では端的に、日常会話では柔らかさやユーモアも交える |

| 論理性と情熱のバランス | 内面の情熱や正義感を理知的な表現で抑制しつつ、時には熱い言葉も用いる |

このように、クラピカの一人称の使い方や話し方は、彼のキャラクター性そのものを表す重要な要素となっている。作品内での役割や物語を通じて描かれる成長、内面の変化なども含めて、クラピカの語り口は今も多くのファンに愛され続けている。

クラピカが強すぎると言われる理由

クラピカが強すぎると言われる理由は、作中における特殊な能力構成や知略、そしてストーリー展開における扱われ方の独自性にある。まず彼は、念能力の系統判定で具現化系に分類されているが、緋の目が発動した状態では特質系能力も併せ持つことが大きな特徴だ。この緋の目状態による能力変化はハンター×ハンターの世界観でも極めて稀であり、全念系統を100%の力で発揮できる絶対時間(エンペラータイム)の存在が圧倒的な強さを生み出している。

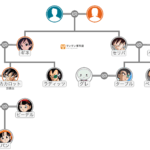

クラピカの念能力で特に注目されるのが「五本の指それぞれに宿る鎖の能力」である。親指の鎖は癒しの力を持つホーリーチェーン、人差し指は能力を奪うスチールチェーン、中指は幻影旅団限定の絶対拘束を誓約したチェーンジェイル、薬指は対象の嘘や敵意を見抜くダウジングチェーン、小指は生死をかけた律する鎖ジャッジメントチェーンとなっている。これらの能力は単なる攻撃や防御にとどまらず、相手の能力そのものを奪う、絶対服従を強制するなど、戦闘に限らず情報収集や組織戦においても極めて高い汎用性を持つ。

絶対時間の制約下でのクラピカの強さは、作中で圧倒的な存在感を放っている。例えば、幻影旅団のウボォーギンを中指の能力で完全に封じ込めたシーンや、ヒソカやクロロといった強敵にも互角以上の駆け引きを見せる場面が多い。さらに、クラピカは頭脳明晰かつ冷静な判断力に優れており、危険を最小限に抑えながら最大の成果を得るための戦略を瞬時に組み立てる能力も強さの一因である。実際、トリックタワーの迷路シーンでは集団心理や行動学の知識を応用し、安全なルートを選ぶよう導いている。

彼の強さが「やりすぎ」「チート」と話題になる背景には、能力の多様さや全念系統100%発動という設定、さらには緋の目による命の消耗(1分間の発動ごとに寿命が1時間縮むという誓約)といったハイリスク・ハイリターンの側面も含まれている。実際、旅団にしか使えない鎖や、緋の目発動中にのみ有効な技といった限定条件がついているものの、その条件を逆手に取ることで想像以上の結果を生み出す場面が多く描かれている。これがファンの間で「強すぎる」「優遇されすぎている」と指摘される理由につながっている。

さらにクラピカは、具現化系能力者としては異例ともいえる成長スピードや柔軟性も持つ。水見式によって具現化系と判明した時点から、仲間のゴンやキルアが苦戦する高度な念操作を短期間で習得し、物語の重要局面で数々の難敵と渡り合う。念能力だけでなく、冷静沈着な性格や分析力、仲間思いの一面も含めて、物語の展開上「主人公格」になりうる実力があると評価されている。

強さの裏には、命を縮める制約や精神的な重圧も伴うが、その覚悟と引き換えに得た能力の数々は、他のキャラクターとは一線を画す存在感を与えている。読者やファンの間では「クラピカが主人公の時だけストーリーが異様に複雑になる」「頭が良すぎて他のキャラが置いていかれる」といった声もあるほど、作中における圧倒的な活躍が強く印象付けられている。

このように、クラピカが強すぎると言われる理由は、単なるバトル能力の高さだけでなく、戦術・分析・制約とリターンのバランス・仲間への思い・精神力といった複数の要素が組み合わさって形成されている。その特殊性や多面性が、ファンからの熱い支持とともに賛否両論を巻き起こしてきた背景と言えるだろう。

クララ先生のドライバー理論との比較

クラピカの理論とクララ先生のドライバー理論を比較する際、それぞれの内容や着目点、実社会や心理学での応用度に注目すると、両者の違いや共通点が浮かび上がる。クラピカ理論はハンター×ハンターのストーリー上で誕生した用語であり、無意識下で人が左を選びやすいという行動心理学的傾向を応用した判断術である。一方、クララ先生のドライバー理論は、一般に教育やモータースポーツ、運転教育の分野で語られる理論であり、人間の運転技術や反射神経、状況判断などを体系的に整理したものとして知られている。

クラピカ理論の特徴は、主に分岐点や迷路、ゲームなどで人がどちらに進むか迷った際、無意識の習慣や集団心理に基づいて選択行動が偏るという点にある。作中では、左側を選ぶ人が多い傾向に着目し、逆を突くことでリスク回避や罠からの脱出を図るという考え方が紹介されている。こうした人間心理のクセは、スーパーや駅の動線設計、スポーツトラックの回り方など、現実にも応用されていると報告されている。

一方で、クララ先生のドライバー理論は、運転者がどのようにしてハンドル操作を行い、危険を予知し、的確な判断を下すかを解説した教育理論として紹介されることが多い。運転時の死角の見方や速度調整、予測運転といった具体的なテクニックを指導し、交通事故の防止や安全運転の徹底を目指す内容が中心となっている。実際に自動車教習所や安全運転講習の場で使われることがあり、学術的にも体系立てられた指導理論として広まっている。

この二つの理論を比較すると、どちらも人間の無意識な行動や判断のクセに焦点を当てている点は共通している。しかし、クラピカ理論が心理的な「選択バイアス」や「集団心理」を扱うのに対し、クララ先生のドライバー理論は「安全行動」や「技能習得」に特化している。つまり、クラピカ理論は選択そのものの傾向やリスクマネジメントに役立ち、クララ先生の理論は行動後のリスク低減や正しい運転技術の習得に焦点が置かれていると言える。

両者を分かりやすく整理すると、以下のような違いがある。

| 項目 | クラピカ理論 | クララ先生のドライバー理論 |

|---|---|---|

| 主な内容 | 無意識の選択傾向や行動バイアス | 安全運転や技能教育、事故防止 |

| 用いられる場面 | 迷路、ゲーム、集団心理、行動選択 | 自動車運転、教習所、安全運転講習 |

| 学術的根拠 | 行動心理学、社会心理学 | 教育心理学、運転技術論 |

| 応用される現実の事例 | 店舗動線設計、トラック競技、選択肢分岐 | 運転指導、交通安全プログラム |

このように、クラピカ理論とクララ先生のドライバー理論は、どちらも人間の無意識下での行動パターンや安全確保のための指導法に光を当てているものの、アプローチや適用分野に大きな違いがある。読者がそれぞれの理論を正しく理解し、生活や学習の中で適切に活用することで、より安全かつ効果的な意思決定や行動選択につなげることができるだろう。

クラピカの念能力・指の能力・理論の心理学的側面まで解説

- 念能力の特徴と応用シーン

- ハンター試験で見せた頭脳戦の数々

- 指の能力とエンペラータイムの仕組み

- マクレガーのx理論y理論との関係

- じゃんけんなど日常への応用例

- ネット論文やなんjの話題

念能力の特徴と応用シーン

クラピカの念能力は、ハンター×ハンターの作中でも非常に独特な進化を遂げていることで知られている。クラピカの基本的な系統は具現化系であるが、クルタ族としての特徴である緋の目を発動させることで、全系統の能力を100%の効力で使いこなせる特質系へと一時的に変化する。このエンペラータイム(絶対時間)の発動が、クラピカ念能力の根幹を成している。具現化系の特性として、五本の指に宿るそれぞれの鎖には個別の能力が付与されており、応用範囲の広さが群を抜いている。

親指のホーリーチェーンは傷の治療や回復を可能にし、人差し指のスチールチェーンは敵の念能力を奪うことができる。中指のチェーンジェイルは幻影旅団という特定の相手に対してのみ絶対的な拘束力を持ち、薬指のダウジングチェーンは真偽の判定や索敵に利用される。小指のジャッジメントチェーンは対象の心臓に刺し、ルールを破れば即死させるという強力な誓約能力となっている。これらを状況ごとに柔軟に使い分けることで、クラピカは戦闘・治療・情報収集・尋問など多様なシーンで圧倒的な対応力を発揮する。

念能力の応用例と技術的ポイント

クラピカ念能力の応用シーンは、バトルだけに限られない。たとえば、王位継承戦編ではスチールチェーンを用いて他者の能力を奪い、情報収集や裏切り者の排除に役立てている。また、ダウジングチェーンによって敵の嘘や敵意を見抜き、暗殺者を見つけ出すための分析や護衛任務の遂行にも力を発揮した。

絶対時間中に全ての系統を100%引き出せるという性質は、作中でも屈指のチート級性能だが、その分だけリスクも大きい。絶対時間発動中は1分ごとに寿命が1時間削られるという強力な制約を設けることで、能力の濫用を防いでいる。このハイリスク・ハイリターンの仕組みが、クラピカの物語に奥行きを与えている要素となっている。

下記の表は、クラピカが作中で使い分けてきた念能力とその主な用途をまとめたものである。

| 能力名 | 主な効果 | 代表的な応用シーン |

|---|---|---|

| ホーリーチェーン | 怪我や毒の治癒、回復 | 仲間の応急手当、自己治療 |

| スチールチェーン | 他者の能力を奪う、再使用可能 | 王位継承戦での情報操作や駆け引き |

| チェーンジェイル | 幻影旅団の拘束、絶対的な服従の強制 | ウボォーギン戦での完全封印 |

| ダウジングチェーン | 真偽判定、索敵、敵意の察知 | 暗殺者の発見、情報収集 |

| ジャッジメントチェーン | 心臓を貫き制約違反で即死 | 裏切り者や敵への制裁、交渉の切り札 |

このようにクラピカの念能力は、誓約と制約、そして冷静な分析力を駆使することで、単なる戦闘だけでなく複雑な人間関係や陰謀が絡むストーリー全体に影響を与える要素となっている。読者やファンからも「クラピカの能力は応用範囲が広すぎる」「制約をうまく使うことで全念系統をマスターするのは凄い」といった評価が多く寄せられている。こうした背景もあり、クラピカの念能力は作品を象徴する要素として高く評価されている。

ハンター試験で見せた頭脳戦の数々

クラピカがハンター試験で見せた頭脳戦の数々は、彼の知略と分析力を象徴するエピソードとして今なお語り継がれている。ハンター試験編では、トリックタワーでの迷路選択や多数決の場面、さらには心理戦を駆使した駆け引きまで、あらゆる局面でクラピカの冷静沈着さが光った。とくに印象的なのは、分岐路で右と左の選択肢を迫られた場面だ。

この場面では、多数決による選択が参加者の心理にどのように影響を与えるか、そして集団行動に潜む危険をいち早く察知し、冷静な判断を下している。クラピカは行動学や心理学の知識を活用し、迷った時に人が無意識に左を選びやすい傾向を指摘。それを逆手に取り、右のルートを選ぶよう促すことで罠を回避し、グループ全体の生存率を高めている。

頭脳戦の実例と戦術の特徴

クラピカの頭脳戦は、多数決のリスクを理解したうえで「少数派を抹殺する制度」としての一面を指摘し、表面的な民主主義に潜む落とし穴をメンバーに伝えている。また、幻影旅団との対峙でも、相手の特徴や行動パターンを冷静に分析し、どの能力をどのタイミングで使えば最大の効果を発揮できるかを見極めている。こうした知略がなければ、強敵との対決や複雑な状況下で生き残ることは難しい。

ハンター試験の各場面でクラピカが見せた具体的な頭脳戦の実例を下記にまとめる。

| シーン | 頭脳戦の内容 | ポイント |

|---|---|---|

| トリックタワー迷路 | 行動心理学の応用、右を選ぶリスク回避 | 分析力と柔軟な発想 |

| 多数決の制度 | 民主主義の落とし穴を指摘、集団心理の分析 | 危機管理とリーダーシップ |

| プレート争奪戦 | 仲間や敵の動向を推察し、効率よくプレートを獲得 | 情報収集と判断力 |

| 幻影旅団との接触 | 能力や心理の読み合い、戦術の使い分け | 冷静な交渉力と応用力 |

クラピカの頭脳戦は、念能力と同様にストーリー全体の駆動力になっている。力だけでは解決できない場面でこそ、冷静な知略や分析力が必要とされ、クラピカはその期待に見事に応えてきた。こうした活躍は、読者にとっても知的な刺激となり、「ハンター試験編=クラピカの知略戦」という評価につながっている。頭脳戦の多様さと奥深さこそが、クラピカというキャラクターが支持される大きな理由の一つとなっている。

指の能力とエンペラータイムの仕組み

クラピカが持つ指の能力とエンペラータイムの仕組みは、ハンター×ハンターにおける念能力設定の中でも、特に高い注目を集めている。クラピカは具現化系の能力者として登場し、五本の指それぞれに異なる鎖の能力を宿していることが最大の特徴だ。このシステムはキャラクターの個性だけでなく、ストーリー上でも極めて重要な役割を果たしている。

まず親指のホーリーチェーンは、念を使った回復能力を持ち、仲間や自身の負傷を治療するシーンで使われている。人差し指のスチールチェーンは、敵の念能力そのものを奪い取ることが可能で、複雑な情報戦や王位継承戦編の戦術的駆け引きで活躍した。中指のチェーンジェイルは、幻影旅団の団員だけを絶対に拘束できる特殊な制約付き能力であり、これによって強敵ウボォーギンを瞬時に無力化するなど、ストーリーの大きな転機となった。薬指のダウジングチェーンは、嘘を見抜いたり相手の敵意や本心を探る用途に使われ、作中では護衛任務や尋問などでも信頼性の高いツールとして活用されている。小指のジャッジメントチェーンは、対象の心臓に鎖を刺し誓約を守らせる、もしくは破った場合に命を奪うという非常に強力な能力であり、クラピカの決意と覚悟を象徴する能力だ。

これらの指ごとの能力は、単なる攻撃防御の枠を超えて情報収集や治療、拘束、脅迫、さらには能力奪取まで幅広くカバーしており、クラピカが多くの局面で対応できる理由となっている。その応用範囲の広さは作中随一であり、読者からも「万能」「最強」と称される所以のひとつとなっている。

一方でエンペラータイム(絶対時間)は、クラピカがクルタ族特有の緋の目を発動した時のみ使える特殊な状態である。緋の目発動時は、具現化系だけでなく強化系、操作系、変化系、放出系、特質系のすべての念系統を100%の効率で発揮できる。このため、通常はできない複数系統の複合的な技や状況判断が可能となり、強大な相手とも互角以上に渡り合うことができる。たとえば、奪い取った能力を即時に応用することや、特殊な誓約の鎖を一瞬で発動できるなど、他のキャラクターでは考えられないレベルの対応力がある。

ただし、このエンペラータイムには大きなリスクも存在している。具体的には、発動中は1分ごとに寿命が1時間分縮むという厳しい制約が課されている。このリスクとリターンのバランスが、クラピカの強さの本質であり、能力の濫用が命を削る覚悟と直結していることが、キャラクターの葛藤や物語の緊張感を生んでいる。

下記の表はクラピカの指ごとの能力と、エンペラータイム発動中の主な特徴をまとめたものである。

| 指と能力名 | 主な効果 | 代表的な応用シーン |

|---|---|---|

| 親指 ホーリーチェーン | 傷や毒の治癒 | 仲間の治療、自己回復 |

| 人差し指 スチールチェーン | 念能力の奪取 | 王位継承戦での能力奪取・利用 |

| 中指 チェーンジェイル | 幻影旅団のみ絶対拘束 | ウボォーギン封印 |

| 薬指 ダウジングチェーン | 嘘や敵意の判定、索敵 | 暗殺者の発見、護衛任務 |

| 小指 ジャッジメントチェーン | 誓約の強制、心臓に鎖を刺して制裁 | 裏切り者の制裁、組織への威圧 |

| エンペラータイム | 全念系統100%発動、寿命消費 | 能力の瞬時切替、複数系統の複合技 |

クラピカの指の能力とエンペラータイムは、彼の能力設定の中でも極めて高度かつバランスに優れた要素であり、単なるバトルキャラ以上の知略や覚悟を持つ存在として多くのファンから評価されている。こうした特性が、物語に深みを与える大きな原動力になっている。

マクレガーのx理論y理論との関係

マクレガーのx理論y理論は、本来は組織マネジメントや労務管理の分野で用いられる有名な理論であり、仕事や組織における人間観や動機付けの違いを体系的に説明したものである。この理論を簡単に説明すると、x理論は「人は本来怠け者で指示や管理がなければ働かない」という人間観に立ち、厳しい管理や強制を重視する立場。一方、y理論は「人は本来自発的で創造的に働くことを望む」という人間観に基づき、主体性ややりがいを重視するマネジメント手法である。

クラピカ理論との関係や比較が語られるようになった背景には、ネット上でのミーム化や「心理学や行動経済学に強いキャラクター」としてのクラピカのイメージが影響している。クラピカの選択や行動の根底には「人間は無意識に左を選ぶ」「集団心理には落とし穴がある」といった、社会心理学的な視点が随所に散りばめられている。これはマクレガーのx理論y理論の「人は本質的にどういう動機で動くのか」という問いとも通じる部分がある。

実際、クラピカがトリックタワーの分岐で「人は左を選びやすい」と論じる場面や、多数決の本質を冷静に見抜く姿勢は、x理論が前提とする「人間はルールや強制がなければ怠ける」という観点だけでなく、y理論的な「人間は状況や環境が変われば自律的に行動できる」という柔軟性も持ち合わせている。つまりクラピカは、場面ごとに両方の理論の良い部分を活用し、最適な選択や指導を行うリーダー像を体現しているとも言える。

また、クラピカの鎖の能力や誓約の使い方にも、管理型リーダーシップ(x理論的)と、状況適応型・主体性重視のリーダーシップ(y理論的)の両方が見て取れる。幻影旅団を絶対的に拘束する能力は、強制と管理による秩序維持を示し、一方で仲間や状況に応じて柔軟に能力を使い分ける場面は自発性や信頼に基づいたリーダー像の表れである。

下の表は、マクレガーのx理論y理論とクラピカのリーダーシップや心理学的アプローチの関係性を整理したものである。

| 理論名 | 内容・特徴 | クラピカの行動や能力との関係 |

|---|---|---|

| x理論 | 管理重視、強制型、人間不信 | チェーンジェイルやジャッジメントチェーンのような誓約型能力、命令・制約を強調 |

| y理論 | 自律性重視、信頼型、動機付け重視 | ダウジングチェーンや状況判断での柔軟な対応、仲間への信頼や励まし |

このように、マクレガーのx理論y理論は、クラピカの物語や念能力、さらには選択や集団心理を解説する際のフレームワークとしても活用できる。単なるマンガの話を超えて、ビジネスや人間関係、組織論といった現実世界の知識とも結びつくことで、クラピカ理論の多面的な魅力が引き出されている。こうした比較を通じて、クラピカのキャラクターがいかに現実的なリーダーシップ論や心理学と親和性が高いかが改めて理解できるだろう。

じゃんけんなど日常への応用例

クラピカ理論は、漫画ハンター×ハンターの中で描かれた心理的な選択のクセを基にした行動パターンがもとになっている。これは迷路や分岐の選択だけでなく、日常生活や身近な場面でもさまざまな形で応用されてきた。特にじゃんけんや道を選ぶシーン、選択肢が並んでいるときの心理戦、さらにはグループでの決断の場面などでこの理論が使われている事例が増えている。

たとえばじゃんけんにおいては、人が無意識に最初に出しやすい手やパターンがあるとされ、それを読んで相手の裏をかく行動に応用するケースがある。ネット上では「初対面同士のじゃんけんでパーを出す確率が高い」「グーばかり出す人が多い」などのデータが流通しており、こうした傾向を読み取って心理的な優位を得るために、クラピカ理論的な「裏を読む」姿勢が活用されている。また、複数の選択肢から一つを選ぶ場合、右か左かといった配置や並び順でも、人間心理のクセが働きやすいとされている。

飲食店の入り口や改札口などで、どちらのレーンに並ぶか迷ったとき、人は混雑状況だけでなく「左側が空いているとなんとなく左に寄ってしまう」「他人と逆側を選びたくなる」など、無意識のうちに心理学的な選択パターンに従って行動することが多い。こうした日常の決断シーンにおいて、クラピカ理論を応用し、あえて大多数とは逆の選択をすることで結果的に早く進めたり、思いがけない発見があったという声も見受けられる。

ゲームやスポーツでもクラピカ理論が意識されることがある。たとえば、野球の盗塁やサッカーのPK戦などで相手のクセや過去の選択傾向を統計的に分析し、心理戦で優位に立つ戦術が採用されている。これはまさにクラピカ理論の応用の一つであり、相手の行動パターンを読み、裏をかくことで結果に違いを生み出す手法といえる。

下記の表は、クラピカ理論が日常でどのような場面に活用されているかを整理したものである。

| 応用場面 | 具体例 | ポイント |

|---|---|---|

| じゃんけん | 初対面はパーが多い傾向、グーを続けて出す人が多い | パターンを読んで勝率を上げる |

| レーン選択・分岐点 | 改札やエスカレーターで無意識に左側を選びやすい | 逆を選んで混雑を回避 |

| 道を選ぶ場面 | 迷路や分岐で左を選ぶ心理、あえて右を選ぶことで裏をかく | 集団心理の裏を突く |

| グループでの多数決 | 少数派意見の重要性や、多数決の罠への警戒 | 群集心理の危険性を意識 |

| ゲームやスポーツの心理戦 | PK戦やジャンケン大会で相手の選択傾向を統計的に分析 | パターン分析と裏の取り方 |

クラピカ理論はこのように、実社会のちょっとした場面や遊びのなかで実践的な知恵として活用されている。表向きには単なる「裏をかく行動」として語られることが多いが、選択肢の多い現代社会では、こうした心理傾向を知っておくことでストレスやトラブルを避けやすくなり、日常生活の質を高めるきっかけにもなりうる。さらに、他人と同じ選択をしたくない時や、勝負ごとで一歩先を行きたい場合など、さまざまなシーンで応用されることで、意外な成功体験や思わぬ発見が生まれている。

ネット論文やなんjの話題

クラピカ理論は、原作漫画から派生してネット上で独自の進化を遂げてきた。とりわけ論文調で理論化された解説記事や、なんjと呼ばれる大型掲示板、SNSなどで盛んに考察やネタとして取り上げられていることが、現代的な特徴といえる。ネット上では「人間はなぜ無意識に左を選ぶのか」「クラピカ理論は実社会に本当に当てはまるのか」といった観点から、専門家や一般ユーザーによるさまざまな意見やデータが共有されている。

インターネットの学術系記事や雑誌のコラムでは、クラピカ理論の根拠として「左回りの法則」や「行動心理学の実験結果」などが引用されることが多い。例えば、スーパーやショッピングモールの設計においても「左回りで店舗を回遊するほうが購買率が上がる」とされるデータが存在し、こうした事例がクラピカ理論の現実的根拠として扱われている。また、ネット論文では心理実験の報告や海外の学会論文を引き合いに、分岐点や選択の場面で人間がどのような傾向を示すかが詳細に分析されている。

なんjのような匿名掲示板では、クラピカ理論はしばしばネタや煽りの文脈で用いられることがある。たとえば「クラピカ理論信じて右に行ったら詰んだ」や「左派と右派で対立が起きるのはクラピカ理論のせい」など、日常的な選択や社会現象に絡めた大喜利的な書き込みも多い。その一方で「クラピカ理論が本当に役立った場面」「実社会でも応用できたエピソード」など、リアルな体験談や統計データを用いた議論も盛んだ。

さらに、学術データベースや検索エンジンで「クラピカ理論 論文」と調べると、大学の卒論や専門家による分析記事が多数ヒットする。こうした論文では「人間の無意識的行動とリスク回避」「選択肢の並び順による意思決定の変化」などが検証され、クラピカ理論の信憑性や現代社会への応用可能性が考察されている。特にネット上では、行動経済学や集団心理学の分野から見た新たな視点も登場しており、原作を超えた幅広い話題を提供している。

クラピカ理論がネット論文やなんjでどのように語られているかをまとめると、以下のようになる。

| 分野・媒体 | 主な話題・内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| ネット論文・学術記事 | 左回りの法則、選択バイアス、行動心理学の検証 | 専門家の分析、実証データの引用 |

| なんj(掲示板・SNS) | 体験談、大喜利、社会現象との関連付け、煽りネタ | ユーザー参加型の自由な議論 |

| ニュース・ネットメディア | トレンド解説、ネット文化との関係、最新の応用事例 | 社会現象としての話題拡大 |

このようにクラピカ理論は、漫画発のネタでありながら、ネット世代の共感や知的好奇心を刺激するテーマとして広がり続けている。学術的な分析やネット上の議論を通じて、その理論が持つ意外な説得力や応用範囲の広さが改めて認識されている。読者もネット論文やなんjの話題を参考にすることで、自分なりの選択や行動に役立てることができるだろう。

クラピカ理論の全体像とその応用ポイントまとめ

- クラピカ理論はハンター試験の迷路シーンで生まれた分析思考の象徴である

- 迷路で右を選ぶ理由は人間心理の左選択傾向を逆手に取るためである

- 左回りの法則や行動心理学の実験が理論の根拠として語られている

- 多数決のリスクや集団心理の危うさも物語で強調されている

- ゲーム実況者キヨの影響でネットスラングとして広く定着している

- SNSや掲示板で日常の選択ネタとして使われ続けている

- クラピカは名セリフや知的な語り口で読者に強い印象を与える

- 一人称「私」の使用がキャラクター性や中性的な魅力を生んでいる

- 念能力は五本の指ごとに異なり、応用範囲が極めて広い

- エンペラータイム発動中は全念系統を100%引き出せる特質を持つ

- ハンター試験では知略と頭脳戦で仲間を導いてきた

- ドライバー理論など現実の教育理論との比較がネットでも話題になっている

- マクレガーのx理論y理論といった心理学フレームと絡めて語られることが多い

- 日常のじゃんけんや分岐選択などにも理論が応用されている

- 論文やネットの考察を通じて現実社会への示唆も増えている