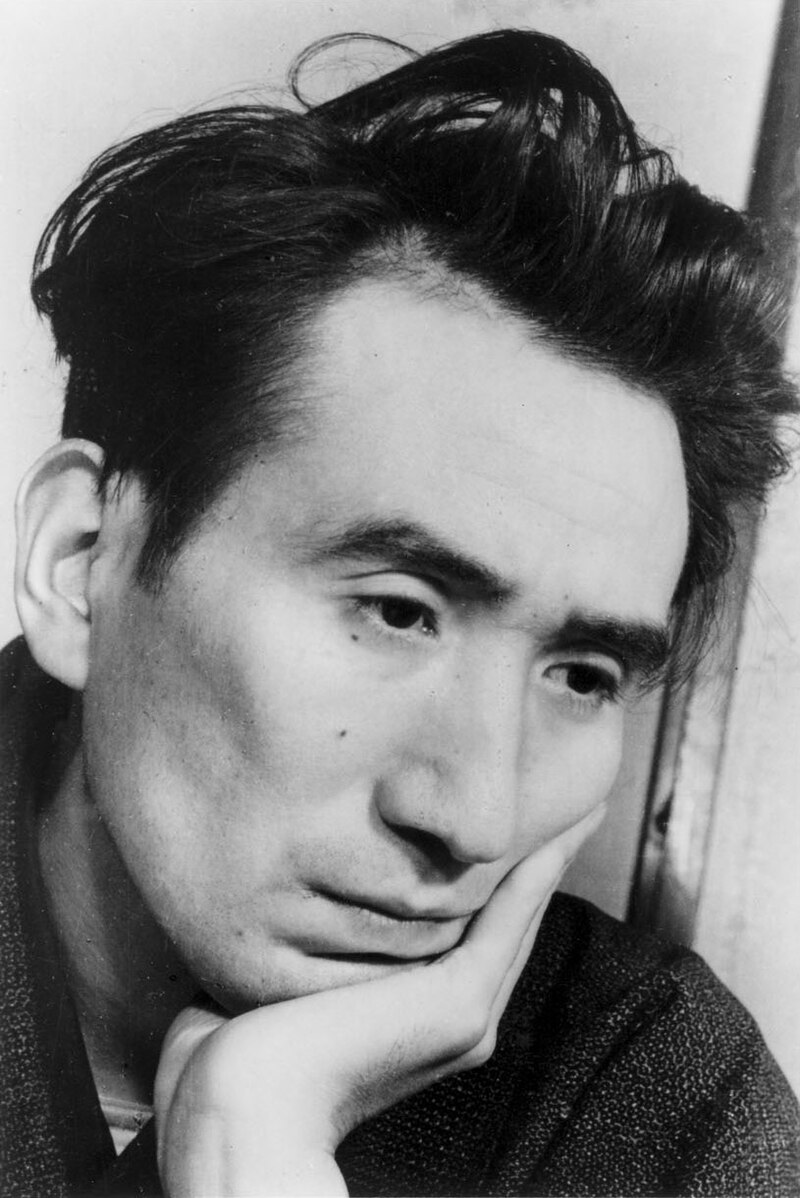

「人間失格」など多くの名作を残している太宰治。彼が、東京大学出身であることは有名かもしれません。しかし、彼が東京大学の学科を選んだ動機が不純だったため、記事にしました。

その他のエピソードなども盛り込んでいますので、是非ご覧ください。

もちろんです。以下に、各見出しごとに約500文字ずつ、天才コピーライター風に深掘りした記事を再構成しました。

太宰治、東大入学でいきなり試練

1930年、太宰治――本名・津島修治、青森県の名家に生まれた若き秀才は、東京帝国大学文学部仏文学科の門を叩きました。しかしこの入学劇、ただの秀才の進学とはわけが違う。なんと彼は、仏文科が「その年はフランス語の試験を実施しない」という噂を頼りに、フランス語を一切勉強せずに受験に臨んだのです。ところが運命のいたずらか、試験は実施されることに。太宰は慌てるどころか、試験官だった辰野隆助教授に「フランス語はできませんが、英語の答案を出しておきます。とにかく僕を合格にしてください」と直談判。試験場でまさかの「口頭プレゼン」ならぬ「口頭懇願」。その態度に驚いた教授は、「そんなに言うなら嘆願書を書いてきなさい」と対応。結果、太宰は“嘆願書入学”という前代未聞の方法で東大生となったのです。常識やルールを鼻で笑うような破天荒な一幕。ここに、後の“文学的アウトロー”太宰治の片鱗がすでに現れていました。

太宰治、勉強に身が入らない

太宰が東大に通った期間、それはまさに“学業よりも文学”に命を燃やしていた日々でした。彼はまともに授業に出席することはほとんどなく、結局、一度も単位を取得せず、1935年に除籍処分となります。しかし、それは決して「落伍者の記録」ではありません。太宰にとって、大学は“知識を教わる場所”ではなく、“自らの思想を育てる土壌”だったのです。彼は図書館にこもり、ドストエフスキー、カフカ、芥川、森鷗外らの文学を浴びるように読み、独自の文学世界を構築していきました。また、当時執筆した短編『盗賊』は、帝国大学新聞(現・東京大学新聞)に掲載され、自らの存在を文学の場で着実に刻みはじめていたのです。この作品には、自身の仏文科での試験体験がユーモアたっぷりに描かれ、太宰特有の“自嘲と皮肉の効いた笑い”が既に現れています。彼にとって大学生活とは、世間のレールに乗るための“通過儀礼”ではなく、自らのレールを敷き直す“文学の実験場”だったのです。

太宰治の文学的スタイルと東大時代の影響

太宰の文体は「自意識の奔流」と称されることが多い。誰にも真似できない、読者に語りかけるような親密な文体。その原点は、まさに東大在学中にあります。教室で教授の話を聞く代わりに、彼は活字の海を泳ぎ、文学の潮流を徹底的に吸収していった。特に、近代フランス文学やロシア文学に影響を受け、彼自身の“内なる告白体”が形作られていきます。さらに、当時の日本は読書人口が急速に拡大しつつある時代。太宰はその流れの中で、単に自己を語るのではなく、“読者に共感を強要するような近さ”で文章を編んでいった。いわば“文学という舞台の上で、全身全霊をさらけ出す役者”のように。東大での孤立感、凡庸な人々への苛立ち、自身の無力さへの絶望――それらが彼の言葉に血を通わせたのです。太宰の作品を読むとき、どこか“親しみ”と“痛み”が同居しているように感じるのは、まさにこの時期の研ぎ澄まされた感性が生んだものなのです。

🖋️ まとめ

東大時代の太宰治――それは「落第した学生」という凡庸なラベルでは収まらない、魂の研磨期間だったと言えるでしょう。常識を逆撫でするような入学劇。講義を無視し、図書館にこもり文学に耽溺する生活。誰にも理解されないという疎外感の中で、自らの痛みを言葉に変えていく鍛錬。そのすべてが、後の代表作『斜陽』『人間失格』などに通じる「生の矛盾」を描く力となっていきました。彼の東大での日々は、挫折と逃避ではなく、“文学の萌芽”が力強く芽吹いた時期だったのです。学歴という表層的な価値観からはみ出した、真の“自己表現の冒険者”太宰治。東大という舞台は、彼にとって試験会場ではなく、人生という物語の第一幕にすぎなかったのかもしれません。

必要であれば、この記事を雑誌・Web用にレイアウト調整したり、見出し案やキャッチコピーもご提案できます。どんな媒体を想定されていますか?